国際公共調達参入ガイド

国際公共調達参入のガイドとして、先行する医薬品、ワクチン、診断薬、医療機器を扱う複数の海外企業の事例分析結果をもとに、「製品」「価格設定」「パートナーシップ」の各観点から参入のポイントをまとめました。

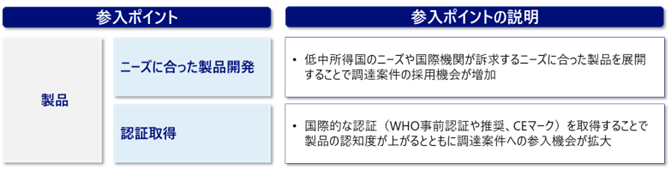

「製品」の観点からの参入のポイント

製品に関しては2 つのポイントがあります。一つ目は、低中所得国のニーズに合った製品開発があります。例えば、医療機器の開発段階から低中所得国のニーズを踏まえて製品開発を行った事例や、診断時間の短縮やデジタル化の対応といった観点からの継続的な製品改良を実施して、公共調達案件の採用機会が増加した事例があります。

低中所得国のニーズに合った製品とするためには、日本以外での検証が求めらえます。医薬品の効果や、医療機器の活用条件は、展開予定国の人々や環境に左右される場合がありえますので、パートナーの活用も視野に入れた、各展開予定国での検証がポイントになります。検証で得たエビデンスは、承認の際に当局に提出することで、参入の成功可能性を高めることが可能と考えられます。

二つ目は、認証の取得です。国際的な認証であるWHO 事前認証やWHO 推奨、CE マークを取得することで、製品の認知度が上がるとともに、調達案件への参入機会が拡大するという側面があります。

認証取得については、どのエリアのマーケットを目指して製品を展開しようとしているのかという方針を最初に持つことで、薬事承認の段階での時間の短縮が可能となりえます。日本のPMDA(医薬品医療機器総合機構)、米国FDA、欧州EMA などのどれを選択するのか、そこからWHO のPQ に申請するのかなど、様々な進め方がありえるなか、先行する事例などをもとに、最適と考えられる認証取得を進めることがポイントになります。

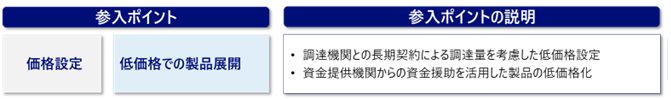

「価格設定」の観点からの参入のポイント

価格設定の側面では、国際公共調達は基本的には低中所得国に向けた提供となりますので、低価格での製品展開が多くの場合、必要になります。

先行企業の事例では、公共調達を行っている調達機関との長期契約による調達量を考慮し、低価格での価格設定を行うことで調達に成功するケースがありました。また、資金提供機関からの資金援助を活用して製品の低価格化を図ることもポイントとなりえます。

特に、日本企業においては、ユーザーや使用環境の想定が日本をベースに考えられていることを背景に、技術偏重型になって、低中所得国での市場調査が不足していることが少なくないと考えられます。国際公共調達を目指す際には、競合製品と比べた際、特に価格面が調達参入の成否に影響しうることから、「価格設定」の観点のポイントを押さえることが重要となります。

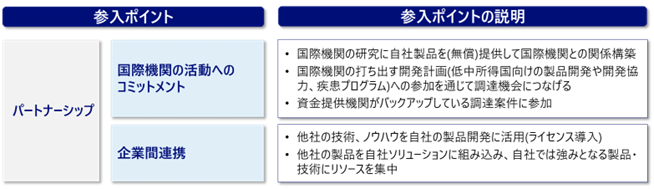

「パートナーシップ」の観点からの参入のポイント

パートナーシップの観点からのポイントしては、国際機関の活動へのコミットメントが挙げられます。

ある海外先行企業は国際機関の研究に自社製品を提供して国際機関との関係を構築することで、参入のきっかけとしています。

また、国際機関が打ち出す開発計画や、低中所得国向けの製品開発及び開発協力、疾患プログラムへの参加を行うことで調達機会につなげる先行企業が多くありました。

他にも、資金提供機関がバックアップしている調達案件に積極的に参加することによって、調達機会を拡大していくケースもあります。

企業間連携については、低中所得国向け医療機器について、他社の技術やノウハウを自社の製品開発に活用し、ライセンスの導入などを通じて参入を果たしていく先行ケースが参考に挙げられます。他にも、他社の製品を自社ソリューションに組み込み、自社としては強みとなる製品や技術にリソースを集中することで製品の強みを強化し、調達の機会を増やすことを目指したケースがあり参考になります。

また、国際公共調達はメーカーが全てを行う必要はありません。国際公共調達に強い商社や問屋などと組むことによって、より効率的・効果的に参入を進めることもポイントなります。

パートナーとの連携の上で、早期に対応が重要となるポイントとしては、英語のホームページでの製品の主要販売実績や使用実例などの情報発信があります。国際公共調達を実施する機関や、強みを持つメーカ、あるいは商社や問屋向けにも、英語による製品等説明ウェブサイトの充実は、早期に対応しておくことが肝要と考えられます。

企業が医療分野で国際展開するために~7つのステップ~

最後に、国際公共調達に参入し、海外展開するための過程と考慮すべきポイントを7つのステップとしてまとめた動画を紹介します。

こちらは、国立国際医療研究センター国際医療協力局が作成した動画です。